近年は取り扱うデータ容量が増え、容量単価の低価格化が進む8TBクラスのHDD(ハードディスク)を外付けで運用するケースが増えてきたと思う。私も先日バルク購入した8TBのHDDを外付けケースに入れて、バックアップ用として使い始めた。

ところが、運用初期で思わぬトラブルに見舞われた。なぜか総読込量・総書込量が表示されないという状況に直面したのだ。今回はその経験をもとに、原因の究明から、外付けHDDケース選びのポイント、そして最終的に選んだケースに至るまでの経緯を整理する。

特に「CrystalDiskInfoで総読込量/総書込量を確認したい人」「静音かつ信頼性高く長時間稼働できるケースを探している人」には参考になるだろう。

CrystalDiskInfoで総読込量・総書込量が表示されない

当初、私はバルク購入した8TBのHDDを、「外付けHDDケース」に入れて運用を開始した。

ちなみに私が購入したバルクHDDは、「ウエスタンデジタル WD Blue 8TB」である。いきなり話は少し逸れるが、HDDの読み書き方式には大きくSMRとCMRの二つがあり、本機は後者のCMRだ。

低価格で大容量を実現したSMRよりもCMRは安定性に優れているのだが、今やCMRはWD REDやSeagate IronWolfなどハイクラス製品が大半だ。そんななかでミドルクラス製品の大容量HDDでCMRなのはWD Blue がほぼ一択なのだ。これがWD Blueを選んだ理由となる。

さて、話を戻そう。

HDDケースに入れたWD Blue を実際に使ってみて、意外と高速書込もできることからデータバックアップ用途として十分に感じた。ファンレスでも温度が上がらず満足していた。だが、使用しているうちに問題が起きていることに気づいた。

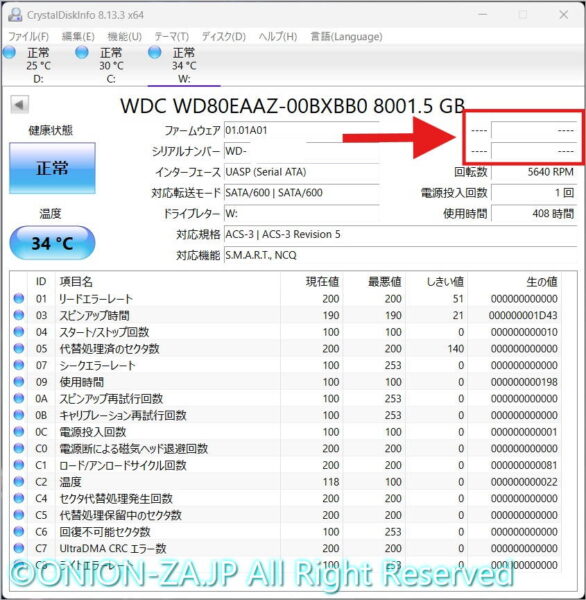

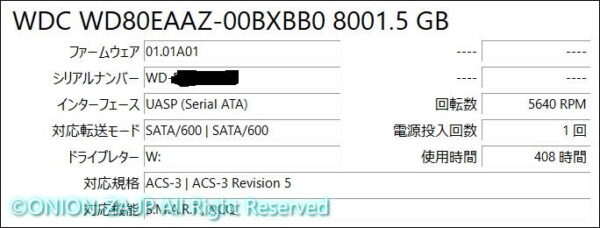

ヘルスチェックのためにフリーウェア「CrystalDiskInfo」で確認したところ、電源投入回数・使用時間は表示されていた。しかし「総読込量(Host Reads)」「総書込量(Host Writes)」の項目が表示されず、空欄のままなのだ。

電源投入回数が1回というのも相当怪しい

せっかく大容量HDDを使っているのに「どれだけ読み書きしたか」を追えないのは運用上不安である。私は原因の調査を開始した。

ちなみに当初、私が購入した外付けHDDケースは、こちらの玄人志向 GW3.5AM-SU3G2Pであった。

そして結論を先に言ってしまうと、ORICO 3588C3を購入し直して問題は解消したのだ。先にこっちを買っておけばよかった。

原因はSMART情報を遮る“USBブリッジ”の壁

なぜHDDの「総読込量/総書込量」がCrystalDiskInfoで表示されないのか。調査を進めると、以下のような原因が浮かび上がった。

1. 外付けケースのUSB-SATAブリッジによる制限

HDDは内部的に SMART(Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology)という自己診断機能を持っており、その中に「ホスト読み書き量(属性241/242)」という項目がある。CrystalDiskInfoではこれを読み取って「総読込量/総書込量」として表示している。

だが、外付けケースを介し USB 接続する場合、USB–SATA ブリッジチップがこの SMART 情報を「透過(パススルー)」しない仕様であることが多い。特に以下のようなケース:

-

チップが SMART 情報の一部(温度・通電時間等)は取得できるが、ホスト読み書き量までは取得できない

-

USB 接続の安定性を優先して SMART パススルーを省略しているモデル

そのため、「電源投入回数」「使用時間」は表示されても「総読込量/総書込量」は表示されないという状況に陥る。

2. ケース選定時にSMART透過性を確認していなかった

私は購入時、「3.5インチ対応」「大容量HDDに対応」「UASP対応」「USB3.0以上かつUSB-C接続対応」という仕様を主に見ていた。しかし、SMART透過性(ホスト読み書き量を表示できるか)は仕様欄に明記されておらず、深掘りが不足していた。玄人志向ならこうしたマニアックなポイントは押さえているだろうという期待もあったのだが、よく調べもせず値段だけで購入したことを後悔した。

加えて「USB接続ならどれでも良い」という前提が、実は運用上の落とし穴となった。実際、外付けケースでもチップ構成により SMART 情報が読み取れないモデルが多く、私のケースもその典型だったようだ。

外付けHDDケースの選定ポイントを整理する

では、どういう外付けHDDケースを選べば問題回避できるのか。本稿の主旨であるSMART透過性のみにこだわらず、安心して使用できる外付けHDDケースの選定ポイントをまとめてみた。

選定ポイント A:SMART 透過性(ホスト読み書き量が表示できるか)

本稿のキモはここである。初心者の方に注意してもらいたいのは「UASP対応」と記載されていたとしても、SMART透過性が半端なものが存在することだ。UASP(USB Attached SCSI Protocol)はあくまでUSBでのデータ転送の高速化を図る通信方式であり、SMARTとは関係はないのだ。

-

カタログ・仕様書に「UASP対応」「SMARTサポート」「ホスト読み書き量対応」などの言及があるかを確認

-

チップ構成(例:Realtek RTL9210B/JMicron JMS579など)がレビューで「SMART取得可」と報告されているものを選ぶ

-

USB接続時に実際に CrystalDiskInfo で属性241/242が表示されたクチコミレビューがあることを確認

選定ポイント B:接続・転送仕様

実用上はやはり転送速度と安定性が最重要となる。間違ってもUSB2.0(理論値最大480Mbps)までしか対応しないHDDケースは買ってはいけない。

-

USB3.0(5 Gbps)以上、理想は USB3.1/3.2(10 Gbps)対応

-

UASP(USB Attached SCSI Protocol)対応が転送速度・レスポンス改善につながる

-

接続インターフェースが Type-C あるいは USB-A で、ケーブル・電源供給が妥当かを確認

選定ポイント C:冷却・静音・長時間運用性

ヘビーユーザーでもない限り、ファンレスをお勧めする。ファンの音は意外と気になる者だし、ファンの故障やホコリの吸引などのデメリットもある。

-

金属筐体や放熱スリット付きのモデルが望ましい

-

ファンレス設計で静音を狙うなら放熱構造(エアフロー)がしっかりしているものを選ぶ

-

長時間稼働用途(バックアップ/NAS拡張/メディア保存)なら、ケース底面が浮いて熱がこもらない設置ができる構造が良い

-

USB給電ではなく、電源アダプタが12V2A以上や専用給電の仕様があると駆動安定性が上がる

選定ポイント D:コストパフォーマンス/拡張性

HDDケースは使えるHDDの容量上限が定められている。今は4TBしか使わないとしても、将来的に大容量のHDDを購入したときに使い回しをする可能性も考慮したい。

-

大容量HDD(8TB~)を入れると電源・冷却が重要なので、価格が「安い」だけで選ばない

-

値段が少し違っても、運用性・安心感が上がるモデルを選ぶ方が結果的にコスト削減になる

-

将来容量アップを考えるなら「2.5/3.5インチ両対応」や「最大○TB対応」の記載も重視

以上を踏まえると、「安価だがSMART透過不可」「長時間運用向けだが冷却対策不十分」というモデルを避け、「SMART完全取得かつ信頼性高いモデル」に投資する方が安心である。

【結果】必要な条件を満たしたのが外付けHDDケースはこれだ

上記選定ポイントをすべて満たすケースを探した結果、私が行き着いたのが ORICO 3588C3 であった。

この製品に決めた理由は、あくまで「自分が求める条件を満たしていたから」である。

-

SMART透過性が確実だった

チップ構成が Realtek RTL9210B 系であり、UASPプロトコルにも対応。レビューでも「CrystalDiskInfoでホスト読み書き量が取得できた」との報告が複数あった。実際、接続してみると属性241/242がしっかり表示された。 -

放熱と静音のバランスが取れていた

金属筐体で熱伝導性が高く、ファンレスでも温度上昇が穏やか。12V給電タイプで安定動作し、動作音は極めて静かである。長時間稼働しても安心感があった。 -

価格が手ごろで、他モデルと大差なかった

高価なHDDケースほどではないが、必要十分な機能を備えており、また最安価格帯との差はせいぜい1,000円程度。信頼性と静音性を考慮すれば、この程度の差は投資に値する。 -

長期的に見てリスクが少ない選択だった

SMART情報が完全に取得できるという点は、他の外付けケースにも共通して重要な条件である。今後別モデルに切り替えるとしても、「この仕様を基準に選べば失敗しない」という明確な基準を得られたのが大きい。

【まとめ】SMART完全透過こそ外付けHDDケース選びの基準

要点をまとめると、8TB級のHDDを外付けケースで運用する際は、以下の3条件を外してはならないと考える。

-

SMART透過性:CrystalDiskInfoで総読込量/総書込量を正しく取得できること

-

放熱性と静音性:アルミ筐体などで長時間運用しても安心できること

-

安定した電源:12V給電などでHDDを確実に駆動できること

これらを満たすケースを探した結果、私はORICO 3588C3を選んだ。総読込量/総書込量は正常に表示されるようになったのだ。

SMARTが透過しないケースを選んでしまうと、HDDの健康状態を把握できず、最悪の場合はデータロストのリスクに気づけない。

一方で、SMART完全透過・静音・冷却・電源安定をすべて兼ね備えたケースなら、長期的に安心して使い続けられる。

結論として、「SMARTが見えること」こそ外付けHDDケース選びの絶対条件と思う。

今回は未検証だが、HDDメーカーが提供する無料クローンソフトがなぜか使えない事象も、HDDが持つ情報を正しく出力できるケースであれば、解決するのではないかと考えた。もちろんSMARTとHDD固有情報は完全にイコールではないのだが、クローンソフト側がHDD固有情報(メーカー名など)を読み込めないと使えないからだ。時間があるときに試してみたい。